海洋生產模式及循環經濟共學群(113.03.28更新版本)

•宗旨:台灣擁有豐富的海洋生態環境,內含仍多未知卻充滿機會的自然資源,希望探索海洋永續發展及循環經濟在全球與區域海洋資源管理中的應用,

•目標:本共學群目標藉由本校海資系、生科系、化學系、政經系、企管系及高雄醫學大學、海洋生物博物館等師資,共同培育出兼具海洋科學研究與產品開發思維的學生。

•各學程負責人:

ü海洋微生物應用微學程 海資系 王亮鈞教授 分機5035

ü海洋生物資源與實務應用微學程 海資系 劉商隱教授 分機5024

ü海洋天然物微學程 海資系 翁靖如教授 分機5026

ü生物技術微學程 海資系 李景欽教授 分機5036

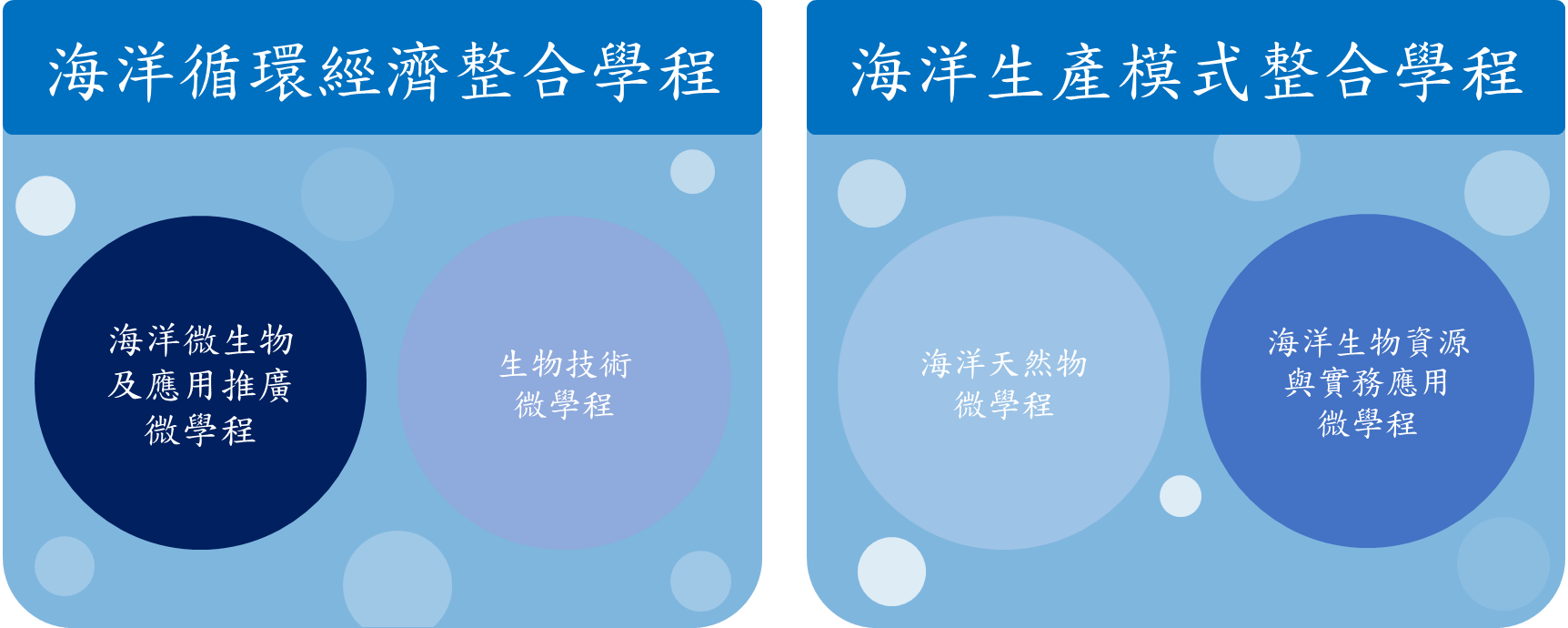

•學程規劃:

未來三年將開設兩個整合學程:海洋生產模式(23學分)及海洋循環經濟(23學分),及四個微學程:海洋天然物(13學分)、生物技術(12學分)、海洋生物資源與實務應用(15學分)、海洋微生物及相關應用(14學分)。四個微學程分別為利用海洋生物資源方式的四個大類群,藉由本校海資系、生科系、政經系、企管系及高雄醫學大學、海洋生物博物館等師資的共同授課,培育出兼具科學研究與產品開發思維的學生,未來冀望師生能共同激盪發展出永續的海洋生產模式及造就循環經濟,包含確保永續消費及生產模式、保育及永續利用海洋與海洋資源。

• 學程性質:系所專業學程

• 課程目標:計畫未來三年 (114-117) 內的課程架構以「傳授學生海洋生物資源開發所需之基礎知識」為主軸,培育學生「社會及產業應用層面」所需之知識,了解社會實務需求,面對待解問題,並學習創新思維,提出可能解決策略,達到改善產業經濟生產模式的最終目標。

一。海洋污染防治與資源回收技術創新

議題: 針對塑膠微粒、重金屬及有害化學物質等污染源,開發高效、低成本的回收技術,並推動資源回收與再利用技術的應用。

發展項目:

- 研發海洋塑膠及微塑膠回收技術,包括自動化回收設備、過濾和降解技術。

- 推動基於生物分解的材料替代品,以減少塑膠等難降解物質的使用。

- 加強沿海地區污水處理系統建設,防止有害物質進入海洋生態系統。

對應課程:生物技術,藻類養殖及生質能技術,海洋資源導論等

二。循環經濟模式的創新應用與產業轉型

議題: 如何在海洋經濟產業中實行循環經濟模式,減少資源浪費並提升資源效率。

發展項目:

- 建立「從海到市」的循環漁業模式,推動捕撈和養殖業的可持續管理,並強化魚類及海產品的全產業鏈資源再利用。

- 推動海洋觀光、運輸及休閒產業的循環模式轉型,減少一次性用品的使用。

- 促進廢棄漁具回收再利用,減少「幽靈捕撈」對海洋生態的破壞。

對應課程:社會行銷,淺海養殖等

三。海洋生物技術與化合物開發

議題: 利用海洋生物的多樣性與特有的適應能力,開發具潛力的天然化合物和生物技術,促進醫藥、食品及材料等產業的永續發展。

發展項目:

- 發掘與研究具有醫藥價值的海洋天然化合物,並開發抗生素、抗癌、抗病毒等具有生物活性的藥物,提升海洋資源的附加價值。

- 促進海洋生物資源的可持續利用,推動以海藻、浮游生物為基礎的生物材料研發,開發可再生生物塑膠、食品添加物及功能性配料。

- 研發生物降解技術,利用特定海洋微生物加速海洋塑膠及有害物質的降解,實現污染的生態修復。

對應課程:生藥學,有機光譜概論,生物化學分析方法等

四。海洋生態系保護與恢復

議題: 面對氣候變遷及人類活動對海洋生態的影響,如何有效保護和恢復受損的海洋生態系。

發展項目:

- 開展海洋保護區擴展及生態修復計畫,特別針對珊瑚礁、紅樹林及海草床等脆弱生態系。

- 實施深海生態系監測與管理,加強對漁業和其他海洋資源開發活動的生態影響評估。

- 透過碳補償計劃,如藍碳(藻類、紅樹林、海草等)項目,減少碳排放,增強碳封存能力。

對應課程:生物多樣性與保育,魚類學,演化生物學等

• 學程負責人/電話:海資系 李益銘助理教授 (07)5252000#5213

海資系 王亮鈞副教授 (07)5252000#5035